抖音大牙花子个人资料(抖音的大牙花子真名)

作者 | 东云

十点人物志原创

“如果把地球这46亿年缩到一天时间,人类只占了这24小时最后的1分零17秒”。

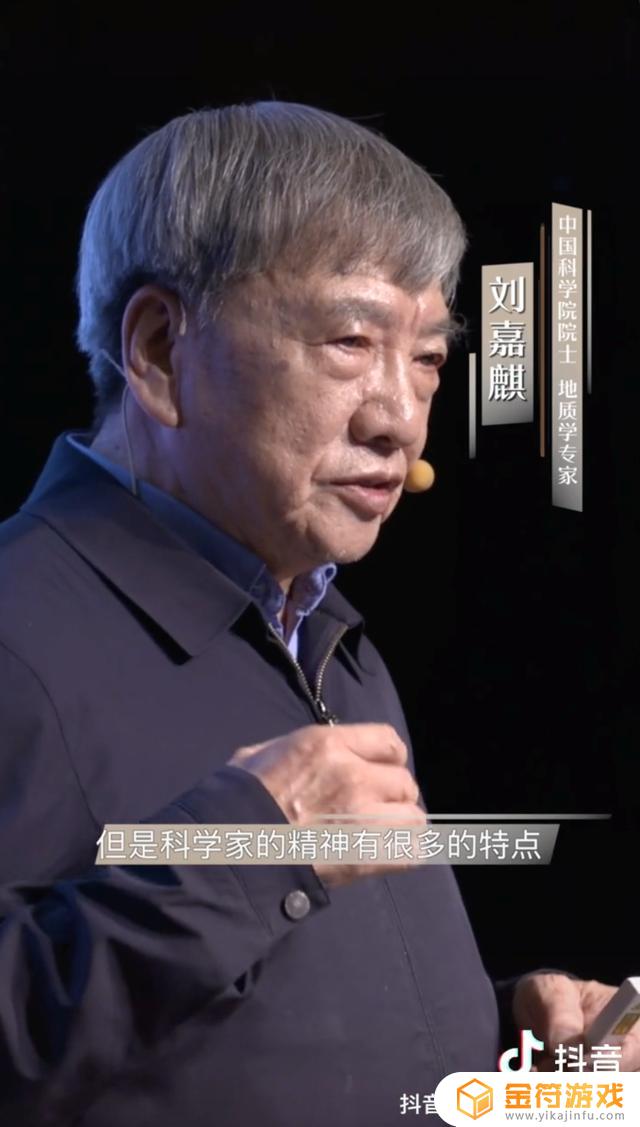

穿着深灰色夹克衫的刘嘉麒在视频科普栏目《科创中国·院士开讲》中打了这么个比方——听起来有独属于地质学的烂漫。

他是中国著名火山地质学家,也是中国科学院院士。走过七大洲五大洋,站上过无数个讲台,在短视频平台上讲课对他来讲却是一片有着更多未知的新“火山口”。

事实上,随着社交媒体的发展,短视频的确爆发出了知识传播的巨大能量。从获赞过亿的“无穷小亮”到前段时间走红的“不刷题的吴姥姥”,那些教科书上亦或冷门到无人问津的知识以全新的方式被口耳相传。

“通过短视频做一次讲座,有几百万人收看,这是我想象不到的”,刘嘉麒说。

从去年10月开始,每两周就有一位院士参加《院士开讲》栏目,与网友们分享前沿科技知识。这档节目由中国科协和抖音联合推出,目前10期内容已全部上线。

除了刘嘉麒,还有参与“两弹一星”工作的徐志磊院士、打造国产大飞机心脏的曹春晓院士、带领中国激光3D打印技术的王华明院士、99A主战坦克总设计师毛明院士……其中。刘嘉麒院士81岁,曹春晓院士88岁,徐志磊院士92岁。

“我现在还很热爱它”

参加《院士开讲》,是刘嘉麒和年轻人的再一次对话——他就是喜欢和年轻人在一起,“我从来不想自己多大了,经常跟年轻人、学生在一起。玩儿的东西,我肯定向他们学习”。

刘嘉麒一笑,两只眼睛就眯成弯弯细线。即便头发花白,笑容却有几分自然天真。

在很多人眼中,地质学是一门“冷门专业”。可就是在这个不太热门的领域深耕40年,刘嘉麒却仍不怠求索,“这么一个所谓比较‘艰苦’的工作,我到现在还很热爱它,还想把它做好”。

刘嘉麒讲述自己在火山上的科研求索

刘嘉麒攀上那个“火山口”,已经接近“四十而不惑”的年纪。

1941年,刘嘉麒出生在辽宁省丹东市,“从小是听着枪声长大的”。因为家乡解放,家境贫寒的刘嘉麒也有了上学念书的机会。高考填志愿时,因为母亲说“哪个学校不要钱,或者少花钱,就考哪个学校”,他选择了长春地质学院地球化学专业,“基本不花钱”。

学地质学,似乎从来就要更艰辛一些:总是吃不饱,常年在野外。很多同学吃不了苦,中途退学。刘嘉麒硬是把所有苦咽下肚,后来还考上了本校研究生。

当时的研究生,远比如今稀罕。毕业后,刘嘉麒就获得了不错的工作。到37岁时,已经是研究室主任,“也算个骨干”。

在单位安稳工作,未尝不是岁月静好。可他偏要“自讨苦吃”——1978年,国家恢复研究生招生。37岁的刘嘉麒决定再考研究生。

“好在幸运地又蒙上了”,刘嘉麒打趣说。从东北到北京,一位科研骨干又成了科学院地质研究所的在读研究生,一个班里的“老学生”。当时他跟年纪最小的同学差了16岁。

住在冬冷夏热的地震棚,与蚊子苍蝇老鼠为伍,研究生的生活还是那么苦,“可最难熬的时候也是转机快要到来的时候,成功就在坚持的那一下子”,刘嘉麒以过来人的口吻说道。

毕业后,是回到原单位还是艰难前行?这是一个无需过多犹豫的选择。

刘嘉麒毅然选择投入到更广阔又未知的天地里去,想办法走到科学更前沿。

从1978年至今,刘嘉麒几乎每年都会去长白山。2005年,耳顺之年的他还带着学生们穿越野兽出没的原始森林、在边防战士的持枪护送下攀上望天鹅火山。他也曾忍受着缺氧的不适登上4800多米海拔的藏北,也在东非大裂谷冒险考察。

十进长白山,八上青藏高原,三入北极,两征南极,只有一步一步自己走过,他才能窥见中国近代火山活动的规律和地质特征。

“搞地质不能靠飞机、汽车,最终还是得靠两条腿”,他说,“一定要多跟大自然打交道,第一手资料是从现场得到的。就像登月取样,带回的一颗沙土比黄金还珍贵”。

他乐于为此跋涉,因为地球科学“是养活人类的科学”。资源、能源、气候、灾害、环境生态,这些与人类活动息息相关的因素,都与地球科学有着密切联系。

他愿意继续跋涉。成为“80后”的刘嘉麒不肯闲下来,带学生、做研究、讲科普。

对地球来说,一个人的百年不过短暂一瞬。但就在这刹那,也还是要爆发极致的光与热。在他看来,“一次精彩比数次平庸要好”。

当河流交汇

如果说有什么可以源源不断供给热爱,那“好奇心”一定是重要的燃料。

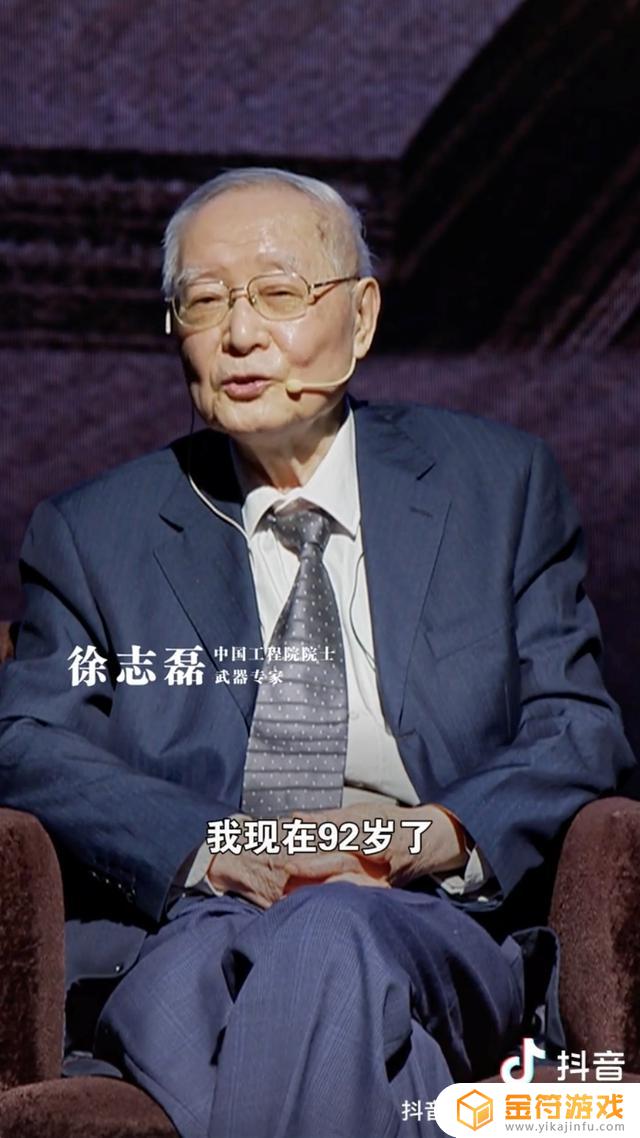

当徐志磊在谈论“好奇心”时,92岁的他散发着蓬勃活力。

徐志磊院士在《院士开讲》谈创新

退休十多年,他总担心自己就此停下,觉得自己“对外面的世界不太了解了”。

但当这位九旬先生一开讲,你会忍不住怀疑他或许是隐藏的5G冲浪用户。从苹果手机到瑞士名表,从星巴克到农家乐,信手拈来,都能成为他倡导创新的绝佳案例。

作为中国著名核武器工程、机械工程设计专家、中国工程院院士,徐志磊深谙创新和好奇心的重要性。

在他看来,创新设计讲究“汇聚”:“这‘汇聚’不是开会的‘会’,是指两条河流汇成一条河。搞美术的和搞机械的,两个大脑进行对话,把各自的知识互相汇聚,让思维产生一种联系”。

能够有这样的感悟,是因为徐志磊本身就算得上是一个“跨界大拿”。

1964年、1967年,中国第一枚原子弹、第一颗氢弹爆炸成功。而徐志磊就是“两弹一星”的亲历者之一。

从上海到核试验基地,他所熟悉的工作生活可以说是完全换了一副面貌。

1963年,接到去往北京二机部九局设计部工作的调令时,33岁的徐志磊已经是上海机床厂的技术骨干,也是国内一流的机床设计工程师。

从上海大同大学机械制造业毕业的他,参加工作后凭借着各种技术培训;旁听交大课程;自学俄语、德语,研究国外先进机床技术,在青壮年时期就取得了一系列成果。

在机床设计上,他称得上是权威,但关于核武器,完全在他的知识范畴之外。

到北京后,他进入负责核装置结构设计的专业小组。一方面,将自己以往的机床设计和机械设计运营于起爆结构的设计。另一方面他也从头学习核物理和爆轰物理知识,完成从机床设计师到核装置设计师的蜕变,最终率先改善了中国第一颗原子弹的最后结构设计图纸。

1989年,徐志磊升任中国工程物理研究院总工程师,全面主持核盾武器化工程。“这个跨学科跨得很厉害”,这是他自己的形容。也正是如此,他更是花大力气进行学科融合与贯通。

“工程设计师要理解人文、艺术、社会和商业。反过来,工业设计师要能够理解科学和基本原理”,在《院士开讲》的课上,徐志磊这样说。

各种学科和思维,在他的大脑里交汇碰撞,而他仍惶恐自己不够与时俱进。这或许是科学家的执念,“有很多的好奇心,有很多想去了解的。所以要不断提高自己的知识能力,而这个能力是我们一辈子都做不完的事”。

“一分钟60跳”

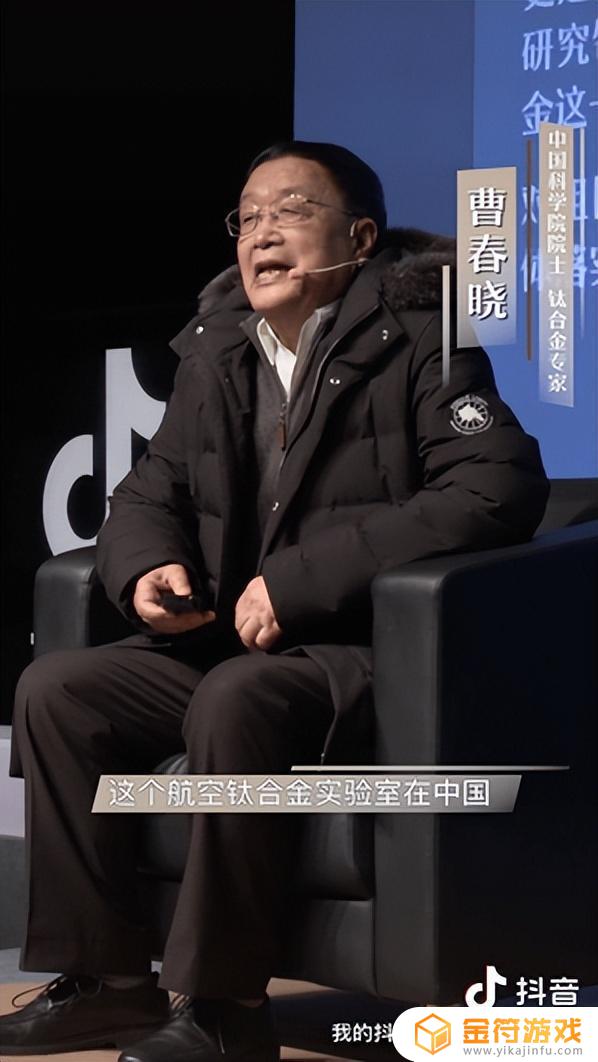

同样走上《院士开讲》讲台的还有曹春晓——中国科学院院士,中国航空材料研究的先驱。

曹春晓是国内外知名的钛合金专家。他研究钛,并使用钛。在《院士开讲》的课堂上,他为网友一一细数藏在身体里的钛。

曹春晓院士和他的“钛”度

种植牙固定在牙床里的部分就是钛,上面再种上烤瓷牙;1995年安上的心脏起搏器里也有钛合金,能在心跳低于每分钟60跳时帮助保障血液供应。

像是某种命运般的巧合,这个有着钛合金心脏起搏器的科学家,穷毕生之力研究的正是用钛合金为国产大飞机煅造一颗强有力的“心脏”。

在《院士开讲》中,曹春晓院士回顾了他的成长经历。1934年,他出生于浙江绍兴,3岁时,全家搬到上海,就住在黄陂南路的霞飞路口(现在的淮海中路)。长于租界里弄、十里洋场,曹春晓没有继承家里的生意,反倒是志在航空。

念小学时,有一位常跟他打乒乓的老师与他讲起1937年的“8·13”事变中,日本空军轰炸上海火车站的故事。这段历史正是他一心要航空救国的种子。

1956年,从上海交通大学毕业后,他原本有留校教学的机会。他偏不要这种看似稳当的生活,向系主任请求,一定要为国防科研做些事。

对他来说,被分配到北京航空材料研究院,是离天空和梦想更近的地方。

彼时,北京航空材料研究院刚成立不久,条件极其艰苦,“住在一个原先是粮仓的地方,苍蝇蚊子轰炸得人睡不好觉”,曹春晓回忆道。

50年代,正是钛材料的发展时期。由于强度高、耐蚀性好、耐热性高等特点,每个国家都在攻坚突破,试图将其广泛运用于各个领域。

美国率先在1954年开始在飞机发动机上使用钛合金,而发动机,被认为是一架飞机的心脏。

不可否认,差距是真实存在的。直到1964年左右,尽管航材院已对钛合金研究多年,却还没有一个钛合金零件应用到航空发动机上。“你要好好考虑一下,如何打开钛合金在我国航空工业中的应用局面”,当时的学者王金友对曹春晓这样说。

两年后,曹春晓等人迎头赶上,提出“超高温锻造”和“相变温度压延”的创新性工艺,为航空发动机装上了钛合金叶片,一举实现零突破。

此后,秦岭发动机、昆仑发动机,直到最近的太行发动机,钛的用量也从10%、14%提高到25%。

突破还未停止。

曹春晓分享,我国正在研制长江1000涡扇发动机,其中的钛用量在23%左右。一旦完全定型和运用,就可以安装在国产民用客机C919上,“我的一个梦想就是希望C919国产大飞机能够更快地就在航线上正式地使用”。

心系航空,身在大地。一面飞翔于空,一面脚踏实地。

在坚持科研的同时,曹春晓还很关心航空教育和材料科普事业。当选院士后,他编著了《材料世界的天之骄子——航空材料》一书,深入浅出讲解航空材料,也频频走上各类讲台,为公众进行科普报告。

心脏,藏在身体里,不容易被看见。而曹春晓要让更多人触碰到它的跳动。

正如刘嘉麒所说,“只有把科学普及了,才能使你这个科学技术能被广大群众所掌握,广大群众掌握了科学技术的话,它就能够把这种科学技术变成这种生产力”。

但做好科普却并不容易,“要有各方面的知识跟能力,除了你要懂科学,还要善于表达,文字的也好,口头的也好,善于表达才能把科普工作搞好”,曹春晓说。

科普工作对科学研究者来说,始终是很重要的工作组成部分。仅占我国R&D;人员总数0.2‰左右的院士群体更是科普工作的领头羊。

2002年起,中科院学部持续发起院士巡讲团,进入学校、机关和企业做报告。此外,很多老一辈科研工作者们也在退休之后投身科普事业,比如中国科学院老科学家科普演讲团,常年到全国各地进行科普演讲。

但这还远远不够。

第十一次中国公民科学素质抽样调查结果显示,2020年我国公民具有科学素质的比例达到10.56%,仍存在地区间的不平衡。

传统形式的科普,很大程度上受到时空局限,真知灼见也难以抵达足够广的人群,而与新媒体融合的科普,有时又难免良莠不齐。刘嘉麒院士就曾抱怨,“有的影像作品,片子拍得不错,画面也很漂亮,但看了20分钟了,没看出是在讲什么科学道理”。

于是,院士们决定自己走上短视频公开课的讲台。中国科协“科创中国”与抖音共同创办的《科创中国·院士开讲》栏目就是他们的一方阵地。

当院士们来到短视频平台,绝对当得上“知识天花板”。中国科普研究所副研究员王大鹏就专门撰文,“虽然在电视时代,公众也可以通过观看节目‘走近科学’,但是往往是被动的,无法进行及时的反馈和互动。而在短视频时代,受众是参与性的,在观看视频的同时就可以参与讨论”。

这种互动,在科普这件事上更容易启发良性互动。学者们的知识、热爱和经历即时迅速地抵达更广阔的的人群,就像湖上一粒石,空谷一声喊,总有涟漪回响四散开去。

而这仍然只是科普内容受欢迎的一个缩影。

在过去的一年里,泛知识内容在抖音平台的播放量已经占到了20%,同比增长达74%。人们在这里记录、传播和学习知识。上班路上、课程间隙、闲暇之余,15秒、1分钟、1小时,总能如海绵吸水般聚合各学科、各领域的知识信息。

同样登上《院士开讲》的张旭院士就认为,短视频科普是个“非常伟大的事业”,比起排队买《十万个为什么》,短视频科普“也是教育方式的变革上一个重要的举措”。而这,或许也是徐志磊院士始终追求的一种创新。

“目前移动互联网已经日趋主流化,通过视频社区、短视频平台进行日常学习。在广大青少年中间已经成为非常普遍的选择和习惯,看视频、直播等并非只是既往僵化印象中的消遣娱乐,也被赋予了学习等主流文化功能。”中国艺术研究院副研究员孙佳山在接受澎湃新闻采访时这样说。

《院士开讲》栏目在抖音上线后,受到网友们的欢迎。对于网友来说,这不亚于一场场知识的饕餮盛宴。“刷到这个节目像中了大奖”“想不到这辈子还能上院士的课”“没想到这么深奥的知识竟然被我听懂了”……评论刷过,是知识的打通与几代人之间的对话。

抖音网友的在线评论

从口口相传到书简记载,从课堂到短视频,知识的传播,总是需要借力,进入到更大的场域、被更多的人听见。如今,当良师遇上抖音,好风凭借力,直抵九万里。

以上就是抖音大牙花子个人资料的全部内容,希望能够对大家有所帮助。